развитие науки в Беларуси, разработки наших химиков и достижения джуниоров направления «Зелёная химия»

Направление «Зелёная химия» было в тройке первых, которые появились в самом начале работы Национального детского технопарка. Обучение ведётся на базе БГУ, а курируют процесс ведущие преподаватели химфака.

Мы решили углубиться в тему «зелёной» химии и узнать:

- В чём её специфика?

- Как и благодаря кому она зарождалась в Беларуси?

- Какие разработки белорусских химиков качественно меняют жизнь?

- И что полезного изобрели джуниоры направления «Зелёная химия»?

СКОЛЬКО АТОМОВ ВЗЯЛИ – СТОЛЬКО ЖЕ АТОМОВ ОСТАЛОСЬ

В общем-то, этой ёмкой фразой можно обозначить главный принцип «зелёной» химии. Научное направление создаёт безотходное или малоотходное производство, используя в процессе натуральное сырьё. Работа проводится на специальном оборудовании, а продукт выходит экологически чистый.

За счёт многих факторов «зелёная» химия – наука не из дешёвых. «Но цели у неё самые благородные, и потому она стоит того», — убеждён Дмитрий Гриншпан, доктор химических наук, профессор и куратор направления «Зелёная химия» в Детском технопарке.

КАК ВООБЩЕ ПРИШЛИ К ТОМУ, ЧТО МИРУ НУЖНА ИМЕННО «ЗЕЛЁНАЯ» ХИМИЯ?

До 1990-х гг. мировая химическая промышленность создавала полезные продукты наряду с большим количеством отходов. В окружающей среде появилось много неутилизированного пластика, и перед учёными была поставлена задача с этой проблемой разобраться. Самый очевидный вариант – переработка, но с ним не всё так просто.

Во-первых, по сей день никто не может сказать точно, сколько раз пластик можно переработать без существенного изменения его исходных свойств.

Во-вторых, пластик, в котором хранились пищевые продукты, вторично перерабатывать нельзя – он загрязнён частичками еды и микробами, а мыть, сушить его будет затратно (нужно чистить промывные воды и т.д.).

В-третьих, есть виды пластика, внешне похожие друг на друга: пластик из полиэфира и пластик из полилактида. Перерабатываются они разными способами в разных условиях, и случайное попадание, например, полиэфирного пластика в партию полилактидного приведёт к загрязнению партии и невозможности её дальнейшего использования и наоборот.

Одним словом, пластик не только загрязняет окружающую среду, но и угрожает здоровью рыб, птиц и человека вследствие образования микропластика. Однако от продуктов химии современному человеку отказаться трудно. Мы привыкли к удобствам, которые она создаёт: одноразовая посуда, синтетическая упаковка пищевых продуктов. И тут слово берут сторонники «зелёной» химии – учёные, которые предлагают предотвратить появление отходов, а не бороться с ними.

ЗАРОЖДЕНИЕ «ЗЕЛЁНОЙ» ХИМИИ И ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

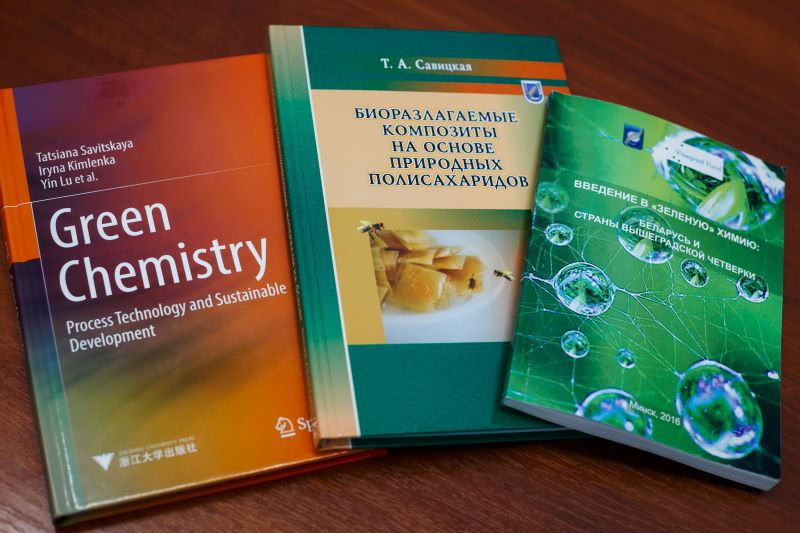

В мире это научное направление возникло в 90-х годах 20 века. Химики, которым небезразлична судьба человечества, стали распространять идеи безопасного и безотходного производства. И белорусские учёные не остались в стороне. Первый и до сих пор единственный в нашей стране курс «зелёной» химии преподают в БГУ. В программе университета он появился в 2009 году. Преподаватели Татьяна Савицкая и Ирина Кимленко вспоминают, что на тот момент не было никакой литературы на русском языке. «Мы брали информацию из англоязычных источников, а собственный учебник “Введение в «зеленую» химию” издали в 2014 году. Затем он перерабатывался, в 2016 году был переиздан. Впоследствии появилась англоязычная версия, а потом, в соавторстве с китайскими учёными, и китайская».

В мире это научное направление возникло в 90-х годах 20 века. Химики, которым небезразлична судьба человечества, стали распространять идеи безопасного и безотходного производства. И белорусские учёные не остались в стороне. Первый и до сих пор единственный в нашей стране курс «зелёной» химии преподают в БГУ. В программе университета он появился в 2009 году. Преподаватели Татьяна Савицкая и Ирина Кимленко вспоминают, что на тот момент не было никакой литературы на русском языке. «Мы брали информацию из англоязычных источников, а собственный учебник “Введение в «зеленую» химию” издали в 2014 году. Затем он перерабатывался, в 2016 году был переиздан. Впоследствии появилась англоязычная версия, а потом, в соавторстве с китайскими учёными, и китайская».

Собственно, преподаватели БГУ Татьяна Савицкая, Ирина Кимленко и Дмитрий Гриншпан – первые белорусские химики, которые всерьёз занялись «зелёной» химией, и активно продвигают её идеи.

Среди их разработок:

- съедобные упаковки для пищевых продуктов, которые продлевают срок их хранения;

- целлюлозные негорючие и гигиеничные волокна GREENCEL – процесс их создания не приводит к газовым выбросам и сточным водам, а значит, не вредит природе и безопасен для человека;

- уникальный сорбент из отходов гидролизного лигнина для безопасной и эффективной очистки воды от отходов нефти и нефтепродуктов;

- чайные пластинки с мёдом – растворимые в горячей воде и делающие чай сладким без добавления сахара;

- плёнка для упаковки продуктов, которая выводит из организма радиоактивные загрязнители (если таковые были в пище);

Всё это создано с помощью технологий, которые были разработаны непосредственно белорусскими учёными. Уникальный опыт, теоретические и практические знания по «зелёной» химии они передают студентам химического факультета БГУ, а с 2021 года – и джуниорам Национального детского технопарка, которые проходят обучение по направлению «Зелёная химия». Каждую смену ребята делают собственные проекты. Вот примеры одних из самых успешных:

- микро-и мезопористый уголь из древесных отходов; пролонгированное удобрение без запаха — Андрей Мамаев.

- экоупаковка «БелБиоПак» для молочной продукции — Дамир Улосевич;

- зубная плёнка для космонавтов — Алина Артёмова;

Всего джуниорами Национального детского технопарка под руководством кураторов выполнено около 100 интересных проектов, которые вполне могут участвовать в конкурсе «100 идей для Беларуси».

Всего джуниорами Национального детского технопарка под руководством кураторов выполнено около 100 интересных проектов, которые вполне могут участвовать в конкурсе «100 идей для Беларуси».

Свои разработки выпускники «Зелёной химии» демонстрируют на научных выставках и конференциях. И одерживают победы! Например, проект Андрея Мамаева «Получение микро- и мезопористого угля из отходов деревообрабатывающей промышленности» занял 1 место в номинации «Лучший молодежный стартап-проект» конкурса «Belarus ICT Startup Award-2022». А Дамир Улосевич с презентацией экоупаковки «БелБиоПак» стал лучшим в номинации «Экоупаковка» на 5-м Международном студенческом экологическом конгрессе (StEC-2022).